Fußball

Julius Hirsch war Fußballspieler im Karlsruher Fußballverein und vor dem Ersten Weltkrieg Mitglied der deutschen Fußballnationalmannschaft. 1943 wurde Hirsch nach Auschwitz deportiert. Er hat den Holocaust nicht überlebt.

Lesen Sie mehr über Julius Hirsch >>>

Yad Vashem Fotoarchiv 8673/1

Yad Vashem Fotoarchiv 187do6

Yad Vashem Fotoarchiv 1366/56

Yad Vashem Fotoarchiv 184AO6

Yitzchak Margolis wurde 1926 in Buhuși, Rumänien geboren. Sein Vater, geboren in Palästina, arbeitete als Hebräischlehrer in Buhuși. Yitzchak Margolis wurde in Rumänien zur Zwangsarbeit eingezogen und nach Transnistrien geschickt. Er überlebte den Holocaust und wanderte 1968 nach Israel aus.

Yad Vashem Fotoarchiv 1869/648

Yad Vashem Fotoarchiv 4551/37

Stehend, ganz rechts: Menahem Nusbaum, Schiedsrichter. Nusbaum wurde 1906 in Polen geboren. Vor dem Krieg zog er nach Łódź. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs im September 1939 floh er in die Sowjetunion und wurde zur Arbeit im Kohlebergwerk von Ordzhonikidze verpflichtet. Er wurde Soldat der Anders-Armee, floh aber infolge antisemitischer Vorfälle und schloss sich der Jüdischen Brigade an.

Nusbaum überlebte den Holocaust.

Diese Informationen basieren auf der Zeugenaussage, die er bei Yad Vashem einreichte.

Yad Vashem Fotoarchiv 1869/75

Yad Vashem Fotoarchiv 3238/126

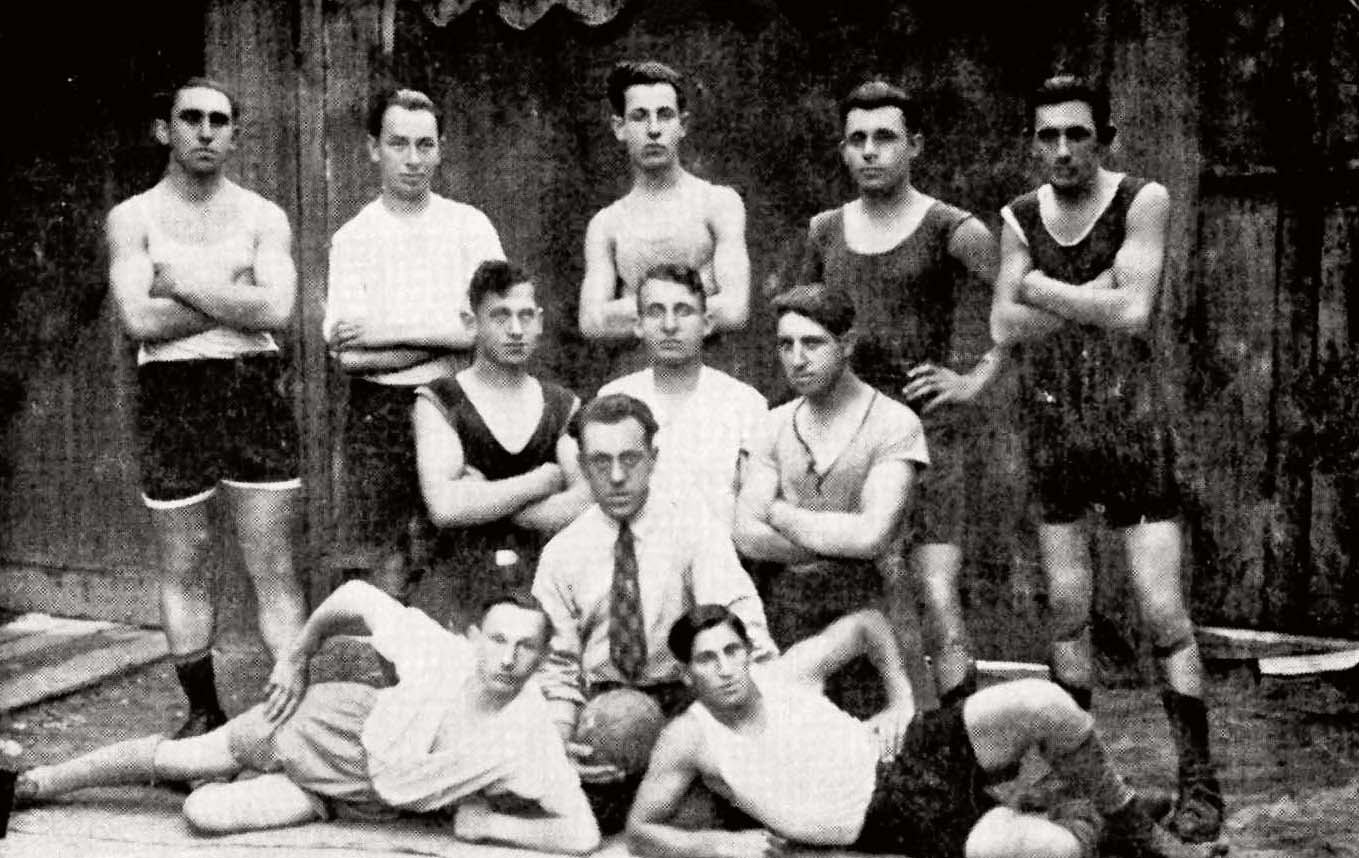

Stehend: Yakov Berski, Levin, Peretz, Odrozinski, Frozanski.

Davor: Mordechai Bazadski, Reuven Charsel, Yakov Reznik.

Vorne: Avraham Schwartz, Shmuel Gorodtzki, Chaim Karolinski.

Yad Vashem Fotoarchiv 3954/29

Klooga, das größte Arbeitslager in Estland, wurde im Sommer 1943 eingerichtet. Die Mehrheit der Gefangenen wurden im August und September 1943 aus dem Wilnaer Ghetto dorthin gebracht. Am 19.9.1944, wenige Tage, bevor die Rote Armee das Lager befreite, ermordeten die Deutschen und ihre estnischen Kollaborateure in den Wäldern um das Lager über 2.000 Juden. Sie versuchten, den Massenmord zu verbergen, verbrannten aber die meisten Leichen nicht vollständig.

Dieses Bild war unter den Fotos, die man nach der Befreiung in den Taschen ermordeter Juden im Lager Klooga fand. Die meisten dieser Fotos stammen aus dem Wilna der Vorkriegszeit.

Yad Vashem Fotoarchiv 4068/109

Mit freundlicher Genehmigung des Zentralen Historischen Museums in Estland

Mit freundlicher Genehmigung des Zentralen Historischen Museums in Estland

Yad Vashem Fotoarchiv 4520/471

Mit freundlicher Genehmigung des Bundesarchivs

Mit freundlicher Genehmigung des Bundesarchivs

Yad Vashem Fotoarchiv 5409/2244

Mit freundlicher Genehmigung des Jüdischen Museums Berlin

Mit freundlicher Genehmigung des Jüdischen Museums Berlin

Yad Vashem Fotoarchiv 5476/30

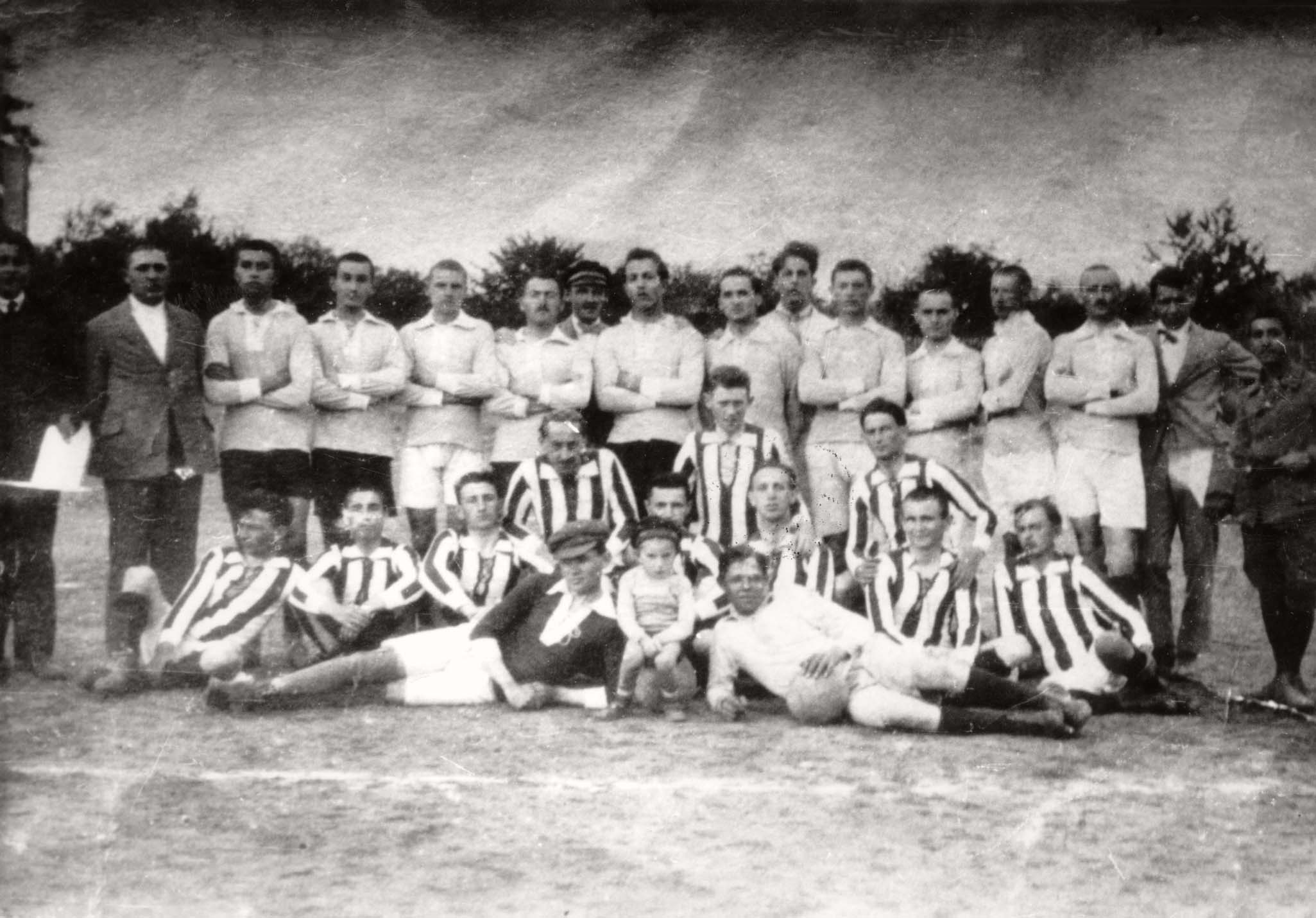

Ganz links, mit Krawatte, steht Khaim Kaplan, der anscheinend der Trainer der Mannschaft war.

Vor dem Zweiten Weltkrieg und während des Krieges lebte Khaim Kaplan in Pinsk, Polen. Sein Name erscheint auf einer Liste von Namen von Menschen, die 1941/42 in Pinsk ermordet wurden.

Yad Vashem Fotoarchiv 5573/8

Yad Vashem Fotoarchiv 5724/6

Benjamin Brachfeld (stehend, rechts) war der Manager der Mannschaft. Er wurde 1901 in Jurków (Polen) als Sohn David und Haya (geb. Schamroth) Brachfelds geboren. Von Beruf war er Diamantenmakler. Er war aktiv in der Misrachi-Bewegung. Verheiratet war er mit Ernestine (geb. Muller). Vor dem Zweiten Weltkrieg und während des Krieges lebte er in Antwerpen, Belgien. 1943 wurde Benjamin Brachfeld in Bismarckhütte (Chorzów Batory) in Polen ermordet.

Diese Informationen sind dem Gedenkblatt entnommen, das sein Sohn, ein Überlebender des Holocaust, einreichte.

Yad Vashem Fotoarchiv 5738/22

Courtesy Sylvain Brachfeld

Courtesy Sylvain Brachfeld

Yad Vashem Fotoarchiv 6037/5

Die Aufschrift auf der Rückseite des Fotos lautet: „Ein Spiel gegen eine Balkan-Mannschaft. Das Ergebnis war 2:2."

Leon und Tova Albocher (geb. Navon), die Eltern des Mannes, der das Foto Yad Vashem übergab, gelangten 1930 von Manastir, Mazedonien, nach Eretz Israel (Palästina) und heirateten dort.

Tovas Bruder Mois und dessen Frau Sol emigrierten ebenfalls nach Eretz Israel und heirateten 1939 in Petach Tikwa. Kurz vor Ausbruch des Krieges kehrten sie nach Manastir zurück. Mois, Sol und ihre einjährige Tochter waren unter denjenigen, die nach Treblinka deportiert wurden.

Yad Vashem Fotoarchiv 6214/8

Leon und Tova Albocher (geb. Navon), die Eltern des Mannes, der das Foto Yad Vashem übergab, gelangten 1930 von Manastir, Mazedonien, nach Eretz Israel (Palästina) und heirateten dort.

Tovas Bruder Mois und dessen Frau Sol emigrierten ebenfalls nach Eretz Israel und heirateten 1939 in Petach Tikwa. Kurz vor Ausbruch des Krieges kehrten sie nach Manastir zurück. Mois, Sol und ihre einjährige Tochter waren unter denjenigen, die nach Treblinka deportiert wurden.

Yad Vashem Fotoarchiv 6214/8

Auf der Rückseite des Fotos steht: „Für meine Schülerinnen als Zeichen der Anerkennung und zur ewigen Erinnerung an Euren getreuen Trainer, Avram Steckelman."

Yad Vashem Fotoarchiv 6254/2

Yad Vashem Fotoarchiv 636/19

Yad Vashem Fotoarchiv 7737/49

Einige der Spieler auf dem Foto: Michel (Menahem) Saul (mit dem Pokal); zu seiner Linken ein ungarischer Jude, dessen Name unbekannt ist, Marcel Algazi, eine Ungarin namens Charlotte, George Yaffet.

Vor Michel Saul (hockend): Volkovitch.

Michel Saul wurde in Saloniki, Griechenland als Sohn Vidal und Mazaltov (geb. Guerchon) Sauls geboren. Während des Krieges hielt er sich in Paris auf. Im Alter von 25 Jahren wurde er in Auschwitz Birkenau ermordet. Diese Informationen sind dem Gedenkblatt entnommen, das seine Schwester Rosa Florent einreichte.

Yad Vashem Fotoarchiv 7833/1

Zvi-Hermann Helfgott wurde im September 1913 in Jugoslawien geboren. Er war Rabbiner der Gemeinde Velini Beckerek in Jugoslawien. 1941, während seines Dienstes in der jugoslawischen Armee, wurde er von den Deutschen gefangen genommen und in verschiedenen Kriegsgefangenenlagern interniert. Nach der Befreiung wurde er zum Oberrabbiner der Britischen Besatzungszone in Deutschland ernannt und half den Überlebenden in den Displaced Persons Camps.

Yad Vashem Fotoarchiv 8546/191

Fotopostkarte, geschickt von Moritz Katzav an seinen Bruder und seine Schwägerin.

Yad Vashem Fotoarchiv 8673/2