Grueninger entschloss sich, die offiziellen Anweisungen außer Acht zu lassen und den verzweifelten Flüchtlingen zu gestatten, in die Schweiz einzureisen. Darüber hinaus fälschte er, um den Status der Flüchtlinge zu legalisieren, deren Registrierung, so dass ihre Pässe angaben, sie hätten die Schweiz vor März 1938 erreicht, als die Einreise ins Land eingeschränkt wurde. Dank dieser Fälschung von Daten konnten die Ankömmlinge als „Legale" behandelt werden: man brachte sie ins Lager Diepoldsau, wo die Flüchtlinge, unterstützt von jüdischen Organisationen, auf Genehmigungen für einen zeitlich begrenzten Aufenthalt oder die Weiterreise an einen endgültigen Zielort warteten. Grueninger, der Polizist, der sich entschloss, das Gesetz zu brechen, machte falsche Angaben bezüglich der Anzahl der Ankömmlinge und des Status der Flüchtlinge in seinem Bezirk und behinderte Bemühungen, Flüchtlingen auf die Spur zu kommen, von denen man wusste, dass sie auf illegalem Wege in die Schweiz eingereist waren. Er gab sogar sein eigenes Geld aus, um Winterkleider für bedürftige Flüchtlinge zu kaufen, die all ihren Besitz hatten zurücklassen müssen.

Die Deutschen setzten die Schweizer Behörden von Grueningers Taten in Kenntnis, und im März 1939 wurde er aus dem Polizeidienst entlassen. Leistungsansprüche wurden ihm entzogen, und er wurde wegen illegaler Genehmigung der Einreise von 3600 Juden in die Schweiz und Fälschung ihrer Meldepapiere vor Gericht gestellt. Die Staatsanwaltschaft brachte zusätzliche Anklagepunkte vor, die ihm Hilfeleistung an individuelle Juden durch Schutz vor Entdeckung und durch Unterstützung bei der Aufbewahrung ihrer Wertgegenstände u.ä. vorwarfen.

Grueningers Prozess begann im Januar 1939 und zog sich über zwei Jahre hin. Im März 1941 befand ihn das Gericht für schuldig, seine Amtspflicht verletzt zu haben. Er verlor seine Altersversorgung, wurde mit einer Geldstrafe belegt und musste die Kosten des Gerichtsverfahrens übernehmen. Das Gericht erkannte seine altruistische Motivation, war aber der Ansicht, er hätte dennoch den Vorschriften folgen müssen.

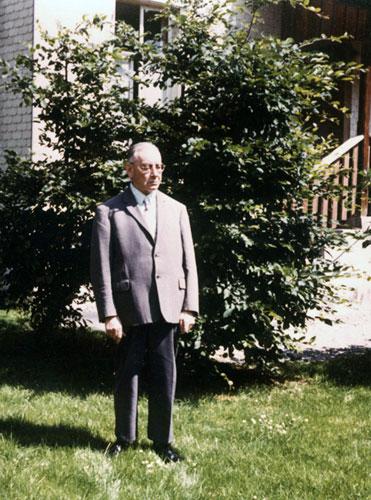

Verfemt und vergessen, verbrachte Grueninger den Rest seines Lebens unter schwierigen Umständen. Dennoch bereute er nie seinen Einsatz für die Juden. 1954 erklärte er seine Motive:

„Ich schäme mich nicht für das Urteil. Im Gegenteil, ich bin stolz, Hunderten von unterdrückten Menschen das Leben gerettet zu haben. Meine Hilfe für die Juden beruhte auf meiner christlichen Weltanschauung... Es ging letztendlich darum, Menschen, die dem sicheren Tod gegenüberstanden, das Leben zu retten. Wie hätte ich mich in dieser Situation ernsthaft mit bürokratischen und statistischen Überlegungen abgeben können? Gewiss, ich habe bewusst und absichtlich meine Befugnisse überschritten, aber ich habe dies nur getan, um verfolgten Menschen die Einreise zu ermöglichen. Mein persönliches Wohlergehen erschien mir gegenüber dem Schicksal dieser Tausende von Menschen so marginal und unwichtig, dass ich es völlig außer Acht gelassen habe."

Infolge von Protesten in den Medien schickte die Schweizer Regierung Grueninger im Dezember 1970 ein recht reserviertes Entschuldigungsschreiben, sah aber davon ab, den Fall wieder aufzunehmen und sein Pensionsrecht zurückzuerstatten. Erst nach seinem Tod wurden Schritte zu seiner Rehabilitierung unternommen.

Der erste Versuch wurde vom Bundesrat abgelehnt, und erst 1995 hob die Schweizer Regierung das Urteil gegen Grueninger endgültig auf.

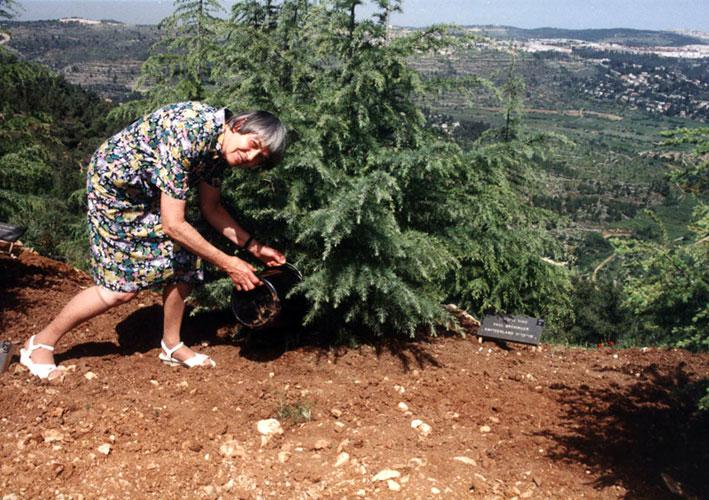

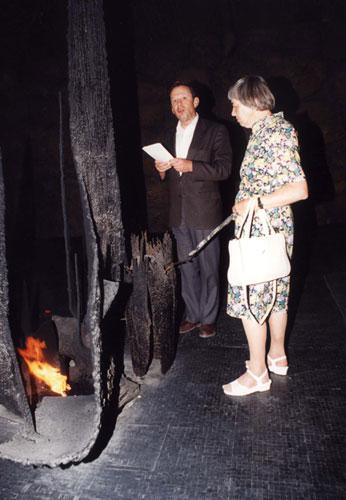

Am 20. April 1971 wurde Paul Grüninger von Yad Vashem als Gerechter unter den Völkern anerkannt.