Lesen Sie mehr...

Yad Vashem Fotoarchiv 6093

Yad Vashem Fotoarchiv 3078/78

Yad Vashem Fotoarchiv 3078/82

Yad Vashem Fotoarchiv 1486/628

Yad Vashem Fotoarchiv 168GO7

Yad Vashem Fotoarchiv 1201

Am 4. Juli ereignete sich in der polnischen Stadt Kielce ein Pogrom gegen Juden, die den Holocaust überlebt hatten und in die Stadt zurückgekehrt waren. Das Pogrom folgte auf eine Ritualmordlegende, die in der Stadt verbreitet worden war, dass einheimische Juden das Blut eines christlichen Kindes zu rituellen Zwecken verwendet hätten. Bei dem Pogrom wurden 42 der 163 Juden, die den Holocaust überlebt hatten und sich in der Stadt aufhielten, ermordet und etwa 80 wurden verletzt.

Yad Vashem Fotoarchiv 1869/857

Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bat das Joint Distribution Committee die jüdischen Gemeinde in Palästina, dabei zu helfen, Ringe und Chupot (Traubaldachine) zur Verfügung zu stellen, um die Durchführung jüdischer Hochzeitszeremonien in den DP-Camps zu ermöglichen. Diese Gegenstände dienten Tausenden Holocaust-Überlebenden, deren Geist nicht gebrochen war und die enthusiastisch waren zu heiraten und eine neue Familie zu gründen.

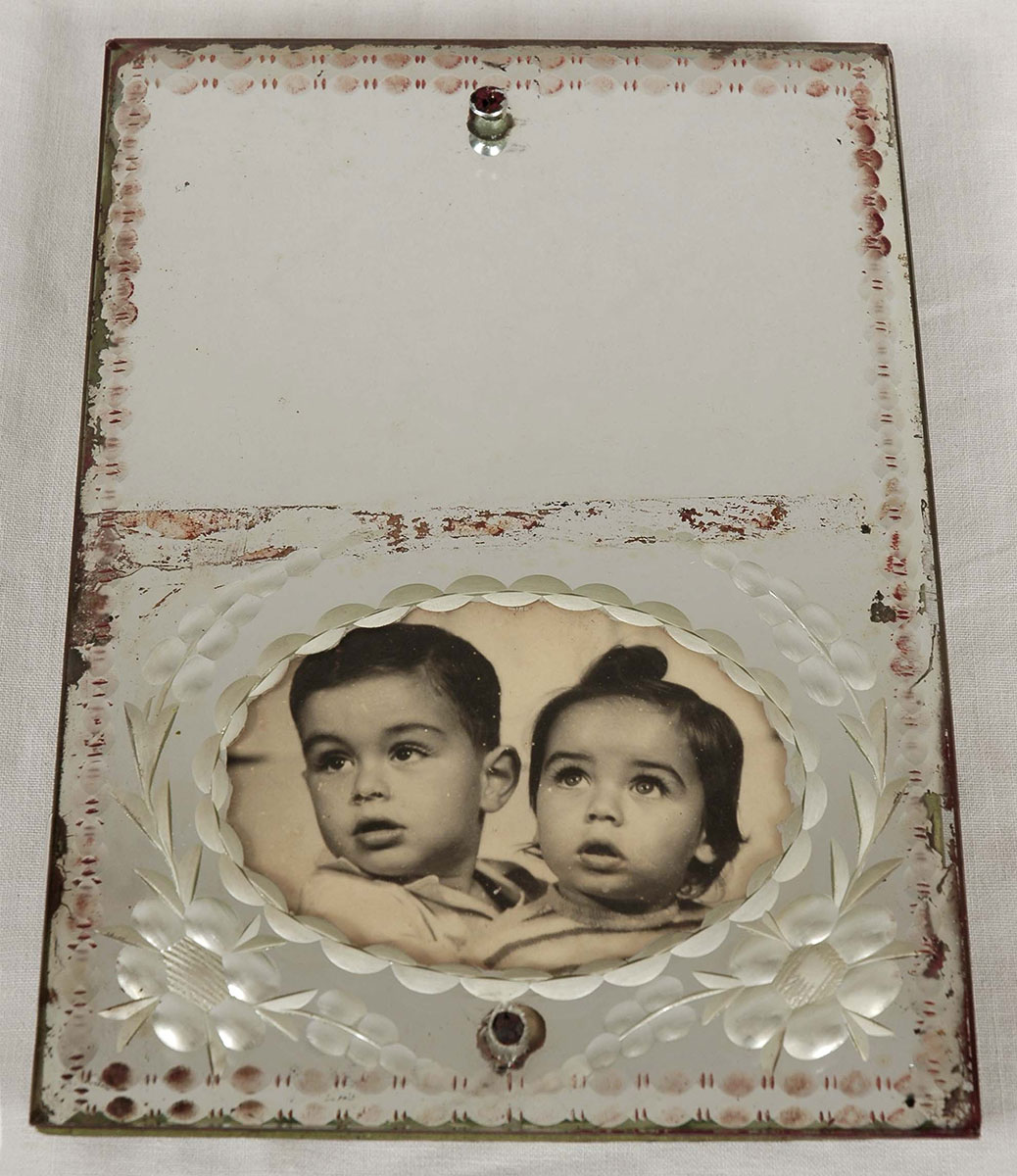

Yad Vashem Objektsammlung

Der Vater Paul, der einzige Überlebende, kehrte zu seinem Zuhause zurück, und fand den Spiegel bei Verwandten seiner ermordeten Frau. 1947 heiratete Paul wieder und wurde Vater einer Tochter, Katy. Den Spiegel mit dem Bild der beiden Kinder, ihrer Halbbrüder, bewahrte Katy als Andenken an die frühere Familie ihres Vaters auf. Vor Kurzem entschied sie sich, das Andenken Yad Vashem zu übergeben.

Yad Vashem Objektsammlung

Geschenk von Katy Sivan, Holon

Judith Shapiro, geboren 1932, wurde aus dem Ghetto Wilna nach Riga zur Zwangsarbeit deportiert. Dort musste sie Kupferdrähte zur Herstellung von Feldtelefonen flechten. Nach der Befreiung war sie vorerst im DP-Camp Zeilsheim in Deutschland, wo sie aus Kupferdrähten Kunstgegenstände herstellte.

Yad Vashem Objektsammlung

Geschenk von Judith (Shapiro) Goldstein, New Rochelle, New York, USA

Auf beiden Seiten des Sets befindet sich je ein Behälter für Tinte, und an der Vorderseite eine Einsenkung zur Ablage des Federhalters. Das Set wurde aus Kalkstein hergestellt und in der Form der Eisenbrücke gestaltet, die zwei der Internierungslager auf Zypern, zwischen denen eine Straße durchführte, miteinander verband. Die Brücke wurde gebaut, nachdem auf die Briten Druck ausgeübt worden war, den Übergang zwischen den beiden Lagern zu erleichtern.Künstler – unbekannt.

Yad Vashem Objektsammlung

Teil einer Sammlung von Arbeiten und Erinnerungsstücken, die von Holocaust-Überlebenden während ihrer Zeit in Internierungslagern in Zypern angefertig wurden, wohin sie deportiert worden waren, nachdem sie versucht hatten nach Palästina einzuwandern.

Yad Vashem Objektsammlung

Sammlung des Museums für Holocaust-Kunst in Yad Vashem

Geschenk des Künstlers

Die zwei Millionen Juden, die auf sowjetischem Gebiet am Leben geblieben waren und hunderttausende Juden, die es auf verschiedenen Wegen irgendwie geschafft hatten, sich zu retten oder die Lager zu überleben, versuchten Verwandte oder Freunde zu finden, die die Gräuel ebenfalls überlebt hatten. In den meisten Fällen wurden diese Hoffnungen enttäuscht. Die jüdischen Überlebenden, die aus Lagern, Wäldern, Verstecken und der Sowjetunion im Rahmen des Repatriierungsabkommens (Rückkehr in das Herkunftsland) zurückkehrten, versuchten in ihr altes Zuhause nach Osteuropa zurückzukehren, wo sie mit Ablehnung und Feindschaft empfangen wurden. Viele Einwohner befürchteten, dass die Juden zurückgekehrt waren, um ihr geraubtes Eigentum, das sich in den Händen ihrer Nachbarn befand, zurückzufordern. Etwa 1.000 Überlebende wurden in den ersten Monaten nach der Befreiung von antisemitischen Banden ermordet.

Viele Überlebende brachen Richtung Westen auf. Ein kleiner Teil ließ sich für eine bestimmte Zeit nahe der polnisch-deutschen Grenze nieder und errichtete Gemeindeinstitutionen mit der Absicht, ein neues Leben vorzubereiten. Sie errichteten Krankenhäuser, um kranke und erschöpfte Überlebende zu behandeln, Waisenhäuser, Schulen und Bauernhöfe zur landwirtschaftlichen Ausbildung. Nach einer Erholungsphase setzte ein Teil von ihnen den Weg nach West- und Südeuropa Richtung italienischer Küste fort. Die Überlebenden, die sich unter der hebräischen Bezeichnung She'erit Hapletah – hebräisch für „übriggebliebener Rest“ – organisierten, forderten freie Auswanderung, vor allem nach Palästina. Das American Jewish Joint Distribution Committee (kurz „Joint“) war unter den Displaced Persons (DPs) aktiv, half mit Nahrung und Kleidung, sowie bei der Finanzierung von Bildungseinrichtungen und stellte Gelder für die Organisierung der Untergrund-Emigration (Aliyah Bet) bereit. Etwa ein Drittel der 300.000 jüdischen DPs emigrierte in die Vereinigten Staaten, nach Kanada, Australien und in die Staaten Lateinamerikas.

Zu Kriegsende sammelten die Alliierten zehntausende Überlebende in DP-Lagern in Deutschland, Österreich und Italien. Nach einem Jahr strömten durch Hilfe der Bricha-Organisation weitere zehntausende Flüchtlinge, zum Großteil repatriierte Flüchtlinge, die aus der Sowjetunion zurückkehrten, Richtung Westen – in die Displaced Persons Camps. Ende 1946 lebten in diesen Lagern etwa 250.000 Menschen. Den Überlebenden gelang es auch hier, ein reges jüdisches Leben in den Bereichen Bildung, Kultur, Religion und politische Aktivitäten zu organisieren. Der Zionismus in seinen unterschiedlichen Varianten war ohne jeden Zweifel die dominierende politische Kraft unter den Juden in den DP-Lagern. Die überwiegende Mehrheit der Überlebenden sah in ihrem Aufenthalt in Deutschland eine Art unvermeidbare Wartezeit bis zur politischen Lösung ihres Problems. Tatsächlich verließen nach Staatsgründung Israels und der Verabschiedung des „Fremdengesetzes“ in den Vereinigten Staaten die meisten DPs Deutschland. Im September 1948 waren in den DP-Lagern noch etwa 30.000 Juden verblieben, von denen etwa die Hälfte bis Anfang der 50er Jahre aus Deutschland auswanderte.

Nach dem Krieg kämpfte das jüdische Volk gegen die britische „Weißbuch“-Politik, die die Einwanderung nach Palästina stark einschränkte. Zwischen 1945 und 1948 schafften etwa 70.000 Überlebende auf seeuntüchtigen Schiffen den Weg nach Palästina. Als Reaktion darauf begannen die Briten mit der Deportation der illegalen Einwanderer nach Zypern und sperrten sie dort in Internierungslager. Etwa 52.000 illegale Einwanderer wurden in Internierungslager auf Zypern deportiert und befanden sich wieder hinter Stacheldrahtzäunen. Der Joint und die Gesandten des Jishuw (der jüdischen Gemeinde in Palästina) setzten sich dafür ein, den Insassen der Lager zu helfen und bildeten eine Brücke zwischen ihnen und Palästina.

Am 29. November 1947 beschlossen die Vereinten Nationen das Ende des britschen Mandats in Palästina und die Gründung eines jüdischen Staates, Seite an Seite mit einem arabischen Staat. Am Tag darauf begannen die ersten Kampfhandlungen, in denen die Überlebenden eine zentralle Rolle spielten. Etwa die Hälfte der Kämpfer Israels nach Gründung der israelischen Armee waren Holocaust-Überlebende und ungefähr ein Drittel aller im Kampf Gefallener waren Angehörige der She'erit Hapletah.