Yad Vashem sur YouTube

Photo 6093 des Archives de Yad Vashem

Photo 3078/ des Archives de Yad Vashem

Photo 3078/ des Archives de Yad Vashem

Photo 1486/628 des Archives de Yad Vashem

Photo 168GO7 des Archives de Yad Vashem

Photo des Archives de Yad Vashem

Le 4 juillet 1946, un an après la fin de la guerre, un pogrom eut lieu contre les survivants juifs de la ville de Kielce en Pologne. Le pogrom survint suite à une rumeur d’accusation de meurtre rituel qui s'était répandue à travers la ville, selon laquelle les Juifs avaient kidnappé et tué un enfant polonais pour se servir de son sang à des fins rituelles. Le pogrom fit 42 victimes et près de 80 blessés parmi les Juifs.

Photo 1869/857 des Archives de Yad Vashem

Ces objets furent utilisés par des milliers de survivants de la Shoah impatients de se marier et de fonder de nouvelles familles.

Collection d'objets de Yad Vashem

Don de Jane et Stuart Weitzman, les États-Unis

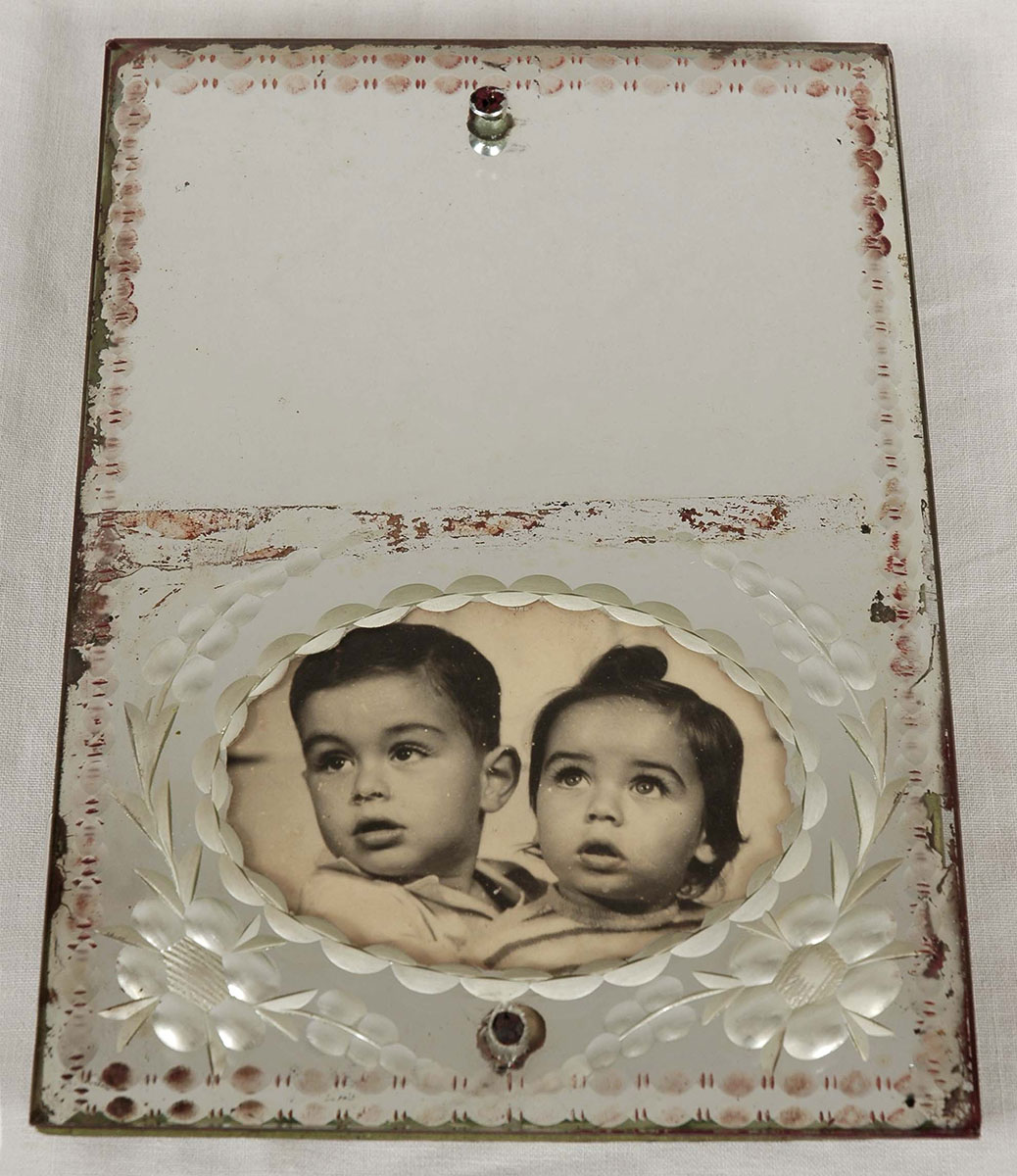

En 1944, Robi et Guri furent déportés avec leurs parents, d'Oradea Mare en Hongrie, à Auschwitz où ils furent assassinés. De retour chez lui, Paul, seul survivant, retrouva le miroir chez des proches de sa défunte épouse. En 1947, Paul se remaria et de cette nouvelle union naquit une fille prénommée Katy. Cette dernière garda le miroir orné des photos de son demi-frère et de sa demi-sœur, en souvenir de la première famille de son père. Katy décida par la suite de le remettre à Yad Vashem afin qu'il y soit conservé pour toujours.

Collection d'objets de Yad Vashem

Don de Katy Sivan, Holon, Israël

Née en 1932, Judith Shapiro fut déportée du ghetto de Vilnius vers un camp de travaux forcés à Riga dans lequel elle fut chargée de fabriquer des téléphones de campagne en entrelaçant des fils de cuivre. Durant son séjour dans le camp de personnes déplacées de Zeilsheim en Allemagne après la Libération, elle créa des œuvres d'art à partir de fils de cuivre.

Collection d'objets de Yad Vashem

Don de Judith (Shapiro) Goldstein, New Rochelle, NY, États-Unis

Ce set d’écriture muni de deux encriers sur les côtés et d’une strie pour poser le porte-plume à l'avant reprend la forme du pont d'acier qui reliait deux camps de détention de Chypre séparés par une route. Ce pont avait été construit pour faciliter le passage d'un camp à l'autre suite à des pressions exercées en ce sens sur les Anglais.Artiste inconnu

Collection d'objets de Yad Vashem

Souvenirs et objets artisanaux fabriqués par des survivants de la Shoah durant leur internement à Chypre, dans des camps de détention où ils avaient été envoyés après avoir tenté d'atteindre Eretz Israel.

Collection d'objets de Yad Vashem

Don de Ehoud Leibner, Kibboutz Ein Hashofet, Israël

Musée d'art de la Shoah, Yad Vashem, Jerusalem

Un grand nombre des Juifs qui ont quitté les camps, les forêts et les abris clandestins, ou de ceux qui reviennent d'Union soviétique dans le cadre de l'accord de rapatriement, sont confrontés à leur retour à la colère et l’hostilité. De nombreux locaux craignent que les Juifs ne demandent la restitution des biens qui leur ont été volés. Durant les premiers mois suivant la Libération, des groupes antisémites assassinent près de 1 500 rescapés sur le seul territoire polonais.

Face à cet accueil hostile, les survivants se tournent vers l’Ouest. Beaucoup d'entre eux s'établissent provisoirement à proximité de la frontière germano-polonaise et mettent en place des institutions communautaires pour préparer l'avenir. Ils fondent des hôpitaux pour soigner les survivants malades et exténués, des orphelinats, des écoles et des fermes pour la formation agricole. Après une période de convalescence, une partie des survivants se remet en route vers l'Europe de l’Ouest et du Sud en direction de la côte italienne. Les survivants exigent de pouvoir émigrer librement, en particulier vers Eretz Israel. Le Joint (American Jewish Joint Distribution Committee) agit en faveur des personnes déplacées, fournit des vivres et des vêtements, apporte son soutien à des projets éducatifs et aide à financer l’émigration clandestine vers Eretz Israel dans le cadre de l'Aliyah Bet. Près d'un tiers des 300 000 Juifs déplacés émigrent aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Amérique latine.

À la fin de la guerre, les Alliés rassemblent des centaines de milliers de survivants dans des camps de personnes déplacées (DP) en Allemagne, en Autriche et en Italie. Durant un an, des dizaines de milliers d'autres réfugiés, pour la plupart des rapatriés revenant d'Union soviétique, affluent à l'Ouest vers les camps de personnes déplacées, avec l'assistance de la Beriha (fuite). Fin 1946, ils sont 250 000 à vivre dans ces camps. Les survivants réussissent à mettre en place une vie juive dynamique, comprenant activités éducatives et culturelles, pratique religieuse et activisme politique.

Après la guerre, le peuple juif combat la politique britannique du Livre blanc qui limite fortement l'immigration en Palestine. Entre 1945 et 1948, quelque 70 000 survivants juifs se mettent en route vers la Palestine, souvent à bord de bateaux qui ne sont plus en état de naviguer. En réaction, les Anglais entreprennent de déporter ces immigrants illégaux vers Chypre, où ils les enferment dans des camps de détention. Quelque 52 000 immigrants illégaux sont déportés dans ces camps chypriotes où ils se retrouvent une fois de plus derrière des barrières de fil de fer barbelé. Le Joint et les émissaires du Yishouv (la communauté juive d’Eretz Israel) se mobilisent pour leur porter secours et préserver les liens qui les unissent à la Palestine.

Le 29 novembre 1947, les Nations Unies prennent la décision de mettre fin au mandat britannique en Palestine et de diviser le pays en deux États, juif et arabe. La guerre d'Indépendance éclate dès le lendemain et les survivants vont jouer un rôle capital au cours de celle-ci. Lorsque l’Armée de défense d’Israël (Tsahal) est fondée, les rescapés de la Shoah représentent près de la moitié des combattants. La proportion de survivants (She’erit Hapleita) parmi les soldats qui tomberont au combat sera de près d’un tiers.