Yad Vashem sur YouTube

Photo 813/3 des Archives de Yad Vashem

Photo 81DO5 des Archives de Yad Vashem

Photo 4613/907 des Archives de Yad Vashem

Photo 3271/72 des Archives de Yad Vashem

Photo 75GO4 des Archives de Yad Vashem

Collection d'objets de Yad Vashem

En mars 1943, Margot Fink, âgée de 18 ans, et sa famille sont capturés dans leur cachette à Amsterdam. Sa famille est envoyée dans des camps en Europe de l’Est, tandis que Margot est placée dans un groupe employé dans une usine de la société Philips. En juin 1944, son groupe est envoyé à Auschwitz et de là au camp de Reichenbach où ils travaillent pour Telefunken. En février 1945, les femmes sont forcées d'entreprendre une marche de la mort vers la Tchécoslovaquie. Libérées le 1er mai 1945, elles sont transférées en Suède. Margot apprend que ses parents, son jeune frère et sa tante ont été assassinés. Margot retourne aux Pays-Bas pour rejoindre son oncle et sa jeune cousine. Plus tard, Margot émigre en Eretz Israël

Collection d'objets de Yad Vashem

Don de Margot (Fink) Berlin, Haïfa, Israël

David, le fils cadet de Yekutiel, alors âgé de 12 ans, avait été envoyé chez ses grands-parents en Hongrie. Le reste de la famille trouva refuge chez Maria et Jan Matula pendant quatre mois puis se cacha chez la famille Potencik pendant trois mois supplémentaires. Yekutiel fabriqua les pièces du jeu d'échec avec des morceaux de bois qu'il trouvait dans la cour et peignit les pièces et l'échiquier avec de l'encre reçue à cet effet. En mars 1945, la région fut libérée et les membres de la famille revinrent à Bratislava. Là, ils apprirent que David et ses grands-parents avaient été déportés de Hongrie à Auschwitz et assassinés.

Collection d'objets de Yad Vashem

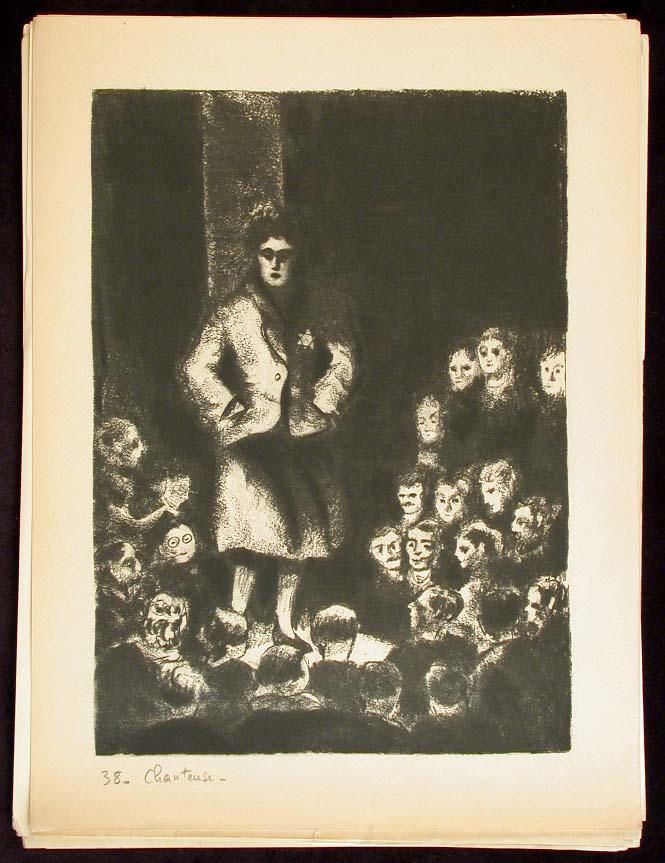

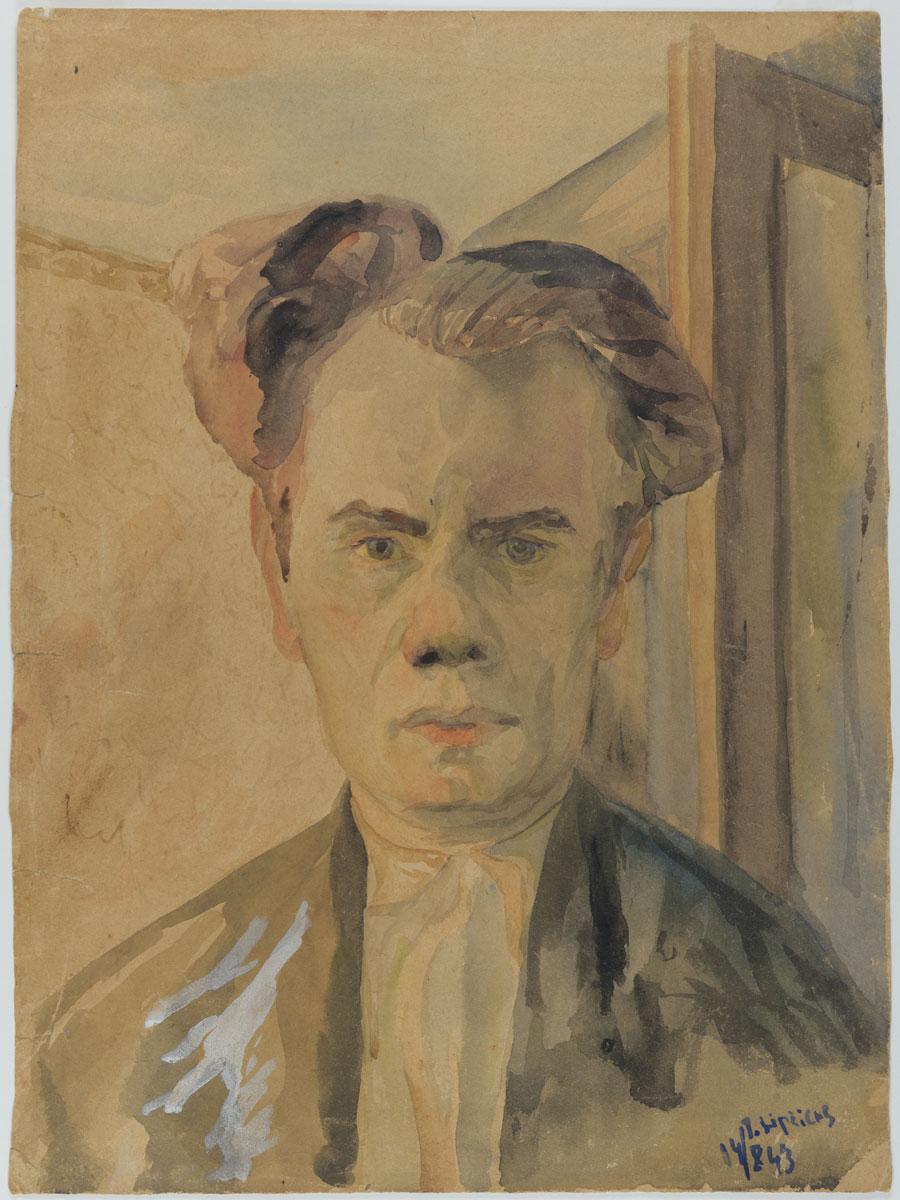

Musée d'art de la Shoah, Yad Vashem, Jerusalem

Musée d'art de la Shoah, Yad Vashem, Jerusalem

Musée d'art de la Shoah, Yad Vashem, Jerusalem

Musée d'art de la Shoah, Yad Vashem, Jerusalem

Musée d'art de la Shoah, Yad Vashem, Jerusalem

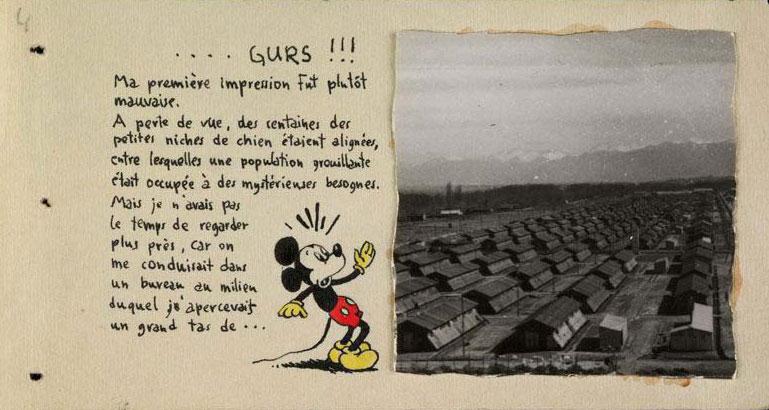

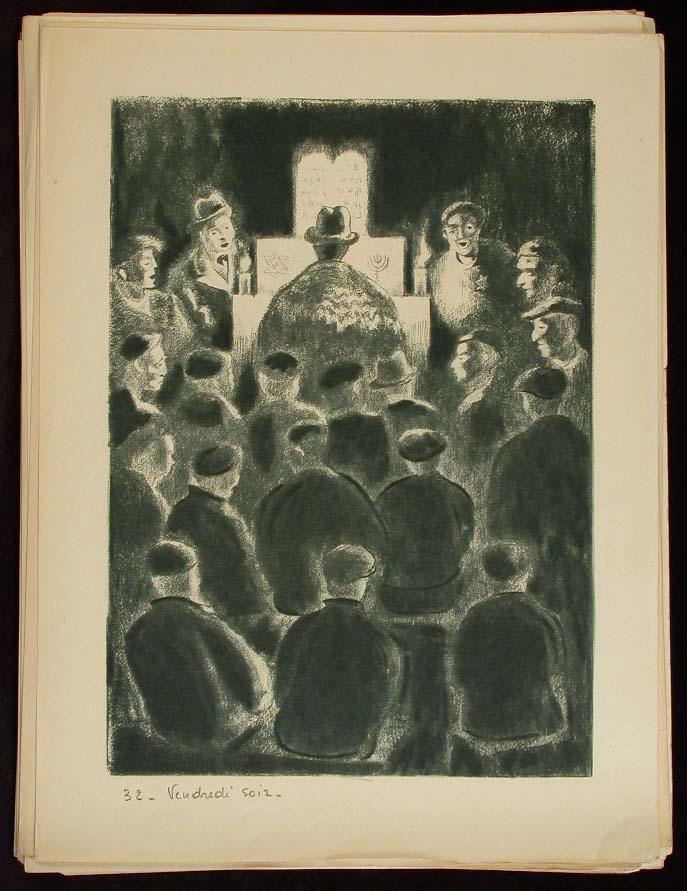

L'un des phénomènes qui reflète bien l'intensité et l'importance de la survie spirituelle réside dans les efforts déployés par les Juifs pour documenter leurs vies dans les ghettos et les camps. Des artistes et des intellectuels, des enfants et des gens ordinaires, écrivent et dessinent afin de témoigner de la peur et du chaos qui règnent au sein de la société juive. Ces activités ne permettent pas seulement à de nombreux Juifs de s'élever au-dessus des humiliations et des mauvais traitements dont ils sont victimes, elles servent aussi à alerter le monde libre quant à leurs conditions de vie. On trouve ainsi jusque dans les camps les traces d'une activité grâce à laquelle les prisonniers peuvent, ne serait-ce que dans leur imagination, transcender les barrières de leur statut et de leur environnement de détenus. Ceux qui prennent part à ces activités ne représentent qu'une minorité. Leur importance pourtant ne tient pas à leur nombre, mais à la force d'esprit nécessaire à leur réalisation au cœur d'une réalité faite de persécutions et d'humiliations.

Bien que les Juifs d'Europe soient pourchassés, ils sont nombreux à se mobiliser pour aider les plus faibles parmi eux, en mettant sur pied des organisations d’entraide et de protection. Dans les camps, la question de l'aide apportée aux autres est souvent une question de vie ou de mort et s'accompagne de dilemmes moraux épineux. En se portant au secours d'autrui – que ce soit en lui procurant de la nourriture, des vêtements ou du travail – l'individu met potentiellement en péril sa propre capacité de survie. Ils seront pourtant nombreux à s'exposer à de graves dangers pour sauver des vies.