Yad Vashem sur YouTube

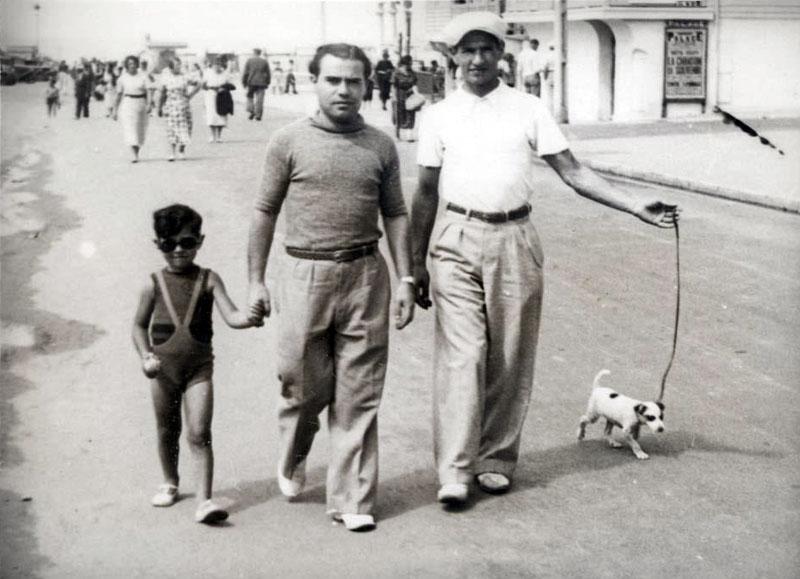

David Ehrlich est né à Berlad en Roumanie, en 1897, de l’union de Moshe et de Hannah Ehrlich. Il épouse Rivka Mendel (née en 1900) et à la fin des années vingt, le couple quitte la Hongrie pour Paris avec ses deux enfants, Zigu (né en 1924) et Aguianak (né en 1926). En France, le couple aura cinq autres enfants : Sally (1928), Marcel (1930), Henry (1936), Emil (1938) et Anne-Marie (1940).David, Rivka et leurs sept enfants sont arrêtés en France et déportés à Auschwitz à bord du convoi n° 84, via le camp de transit de Malines (Mechelen). Les neuf membres de la famille seront tous assassinés.

Archives photographiques de Yad Vashem n°7858/1

Archives photographiques de Yad Vashem n°4617/3

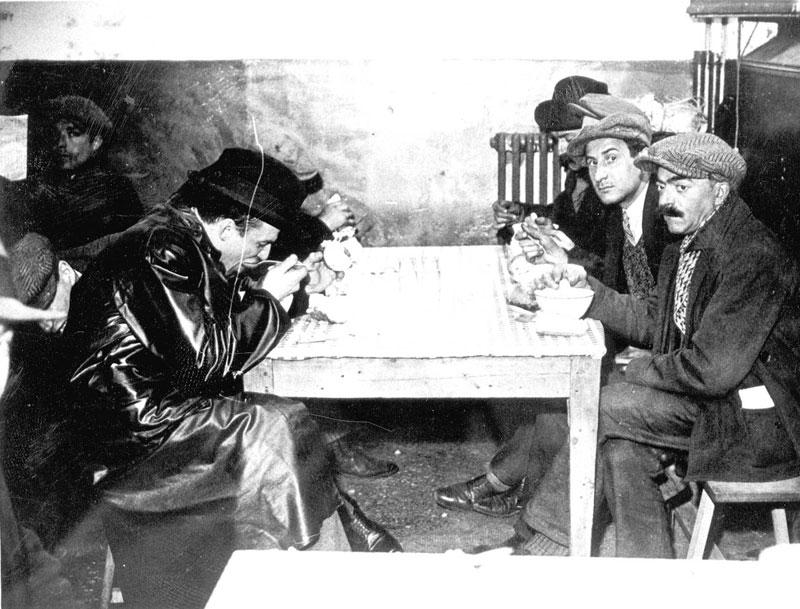

Wolf et Bejla Zilbersztejn émigrent de Pologne à Paris en 1930. En France, le couple a trois enfants : Jean (1932), André (1938) et Nicole-Thérèse (1940). En 1940, Wolf s’engage dans l'armée française. En 1941, il est incarcéré dans le camp de transit de Pithiviers, de là, il est déporté à Auschwitz en 1942 et assassiné. Sa femme et ses enfants survivront en se cachant.

Archives photographiques de Yad Vashem n°9348/4

Archives photographiques de Yad Vashem n°4617/2

Archives photographiques de Yad Vashem n°2656/98

Noms de certains des joueurs se trouvant sur la photo :Tenant le trophée : Saul MichelDebout à sa gauche : un Juif hongrois inconnuA sa gauche : Marcel AlgaziA sa gauche : Charlotte, juive hongroiseA sa gauche : Gorge YaffetAssis, en dessous de Saul Michel (tenant le trophée) : Volkovitch

Archives photographiques de Yad Vashem n°7833/1

Yad Vashem Photo Archives, FA/195/C81

David Pastel naît à Stojanów en Pologne. Il émigre en France où il épouse Leonora. En 1932, naît leur fils Aaron. Le couple habite dans le quartier juif de Paris. Pastel s’engage dans la Légion étrangère avant d’être démobilisé. Au printemps 1942, il est arrêté et envoyé à Beaune-la-Rolande. En juin 1942, il est déporté à Auschwitz. Pastel survit jusqu'en janvier 1945 avant d’être abattu par un garde lors de la marche de la mort d’Auschwitz. Il est enterré dans une fosse commune dans le village polonais de Książenice. Sa femme Leonora et son fils Aaron survivront dans le sud de la France sous des identités d'emprunt.

Yad Vashem, Base de données centrale des noms des victimes de la Shoah 549437/5

Yad Vashem

France

Au début du vingtième siècle, près de 110 000 Juifs vivent en France. Une vague massive d'immigration en provenance d'Europe centrale et de l'Est, à une échelle sans précédent, va avoir d'importantes conséquences pour la population juive française. Entre 1906 et 1939, entre 150 000 et 200 000 immigrants juifs, originaires pour la plupart d'Europe de l'Est, s'installent en France, dont la population s'élève alors à 43 millions d'habitants.

La majorité des immigrés s'installent à Paris, apportant avec eux leurs coutumes et leur tenue vestimentaire traditionnelles. L'importation en France de la langue et de la culture yiddish ainsi que des organisations politiques juives entraîne des tensions fréquentes avec certains groupes traditionnels du judaïsme français. L'arrivée de ces immigrés coïncide avec une période de déclin économique marquée par un soutien croissant aux ligues et partis d'extrême droite, pour beaucoup imprégnés d'antisémitisme. L'élection d'un gouvernement du Front populaire en 1936, qui fait de Léon Blum le premier Juif à occuper le poste de chef de gouvernement, représente un moment marquant dans l'histoire du pays. Sa victoire provoque un regain d'antisémitisme de la part de certains groupes et individus qui soutiennent que les Juifs ne pourront jamais être vraiment Français. Au cours de ces années, Blum est constamment décrit comme un Juif belliciste. Le slogan « Plutôt Hitler que Blum » devient courant dans les milieux de droite.

Un déferlement de haine antisémite comme il n'y en avait plus eu depuis l'affaire Dreyfus resurgit sous la forme de manifestations publiques virulentes. L'antisémitisme est fondamental pour les groupes d'extrême-droite. De nombreux écrivains exhortent le public à s'en prendre aux Juifs dans les pamphlets et journaux de l'époque. On assiste en parallèle à des protestations publiques de la part de personnalités non juives dénonçant l'antisémitisme. La création et l'expansion de la Ligue internationale contre l'antisémitisme (LICRA), qui compte 100 000 membres en 1939, rassemblent de nombreuses personnes dans la lutte contre la menace fasciste.

Pays-Bas et Danemark

À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, 140 000 Juifs vivent aux Pays-Bas et Amsterdam est le centre de la vie juive. Au cours des années trente, le pays attire 20 000 réfugiés juifs venant d'Allemagne et d'Autriche. Les Juifs vivant dans le pays sont divisés et ne s'adaptent pas bien aux systèmes sociaux néerlandais aussi aisément que leurs coreligionnaires français.

À l'inverse, au Danemark, la population juive du pays, qui compte 6 000 âmes en 1940, est bien intégrée dans la société danoise de manière générale. Au début du vingtième siècle, seule une petite proportion des dizaines de milliers de Juifs qui fuyaient les persécutions en cours en Europe de l'Est, s'est établie au Danemark. Dans les années trente, le pays limite rigoureusement l'entrée des Juifs allemands et n'en admet que 2000 sur son territoire.

Belgique

La petite communauté juive de Belgique a elle aussi été considérablement transformée par l'arrivée massive d'immigrants venus d'Europe centrale et orientale. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, seuls 6 000 des 65 000 Juifs du pays possèdent la nationalité belge. Quatre-vingt-dix pour cent des Juifs vivent dans les centres urbains d'Anvers ou de Bruxelles. Les partis nationalistes flamand et wallon, qui ont émergé pendant l'entre-deux-guerres, s'en prennent à la population immigrée de Belgique. À mesure que ces mouvements montent en puissance, ils incorporent progressivement l'antisémitisme à leurs idéologies. Les rexistes, nationalistes wallons dirigés par Léon Degrell, s'orientent de plus en plus clairement vers l'antisémitisme après 1937. Le Vlaams Nationaal Verbond (VNV) est ostensiblement pro-nazi et préconise la création d'un état germanique, pro-hollandais. Discours et manifestations antisémites deviennent monnaie courante et culminent avec les émeutes anti-juives d'août 1939.

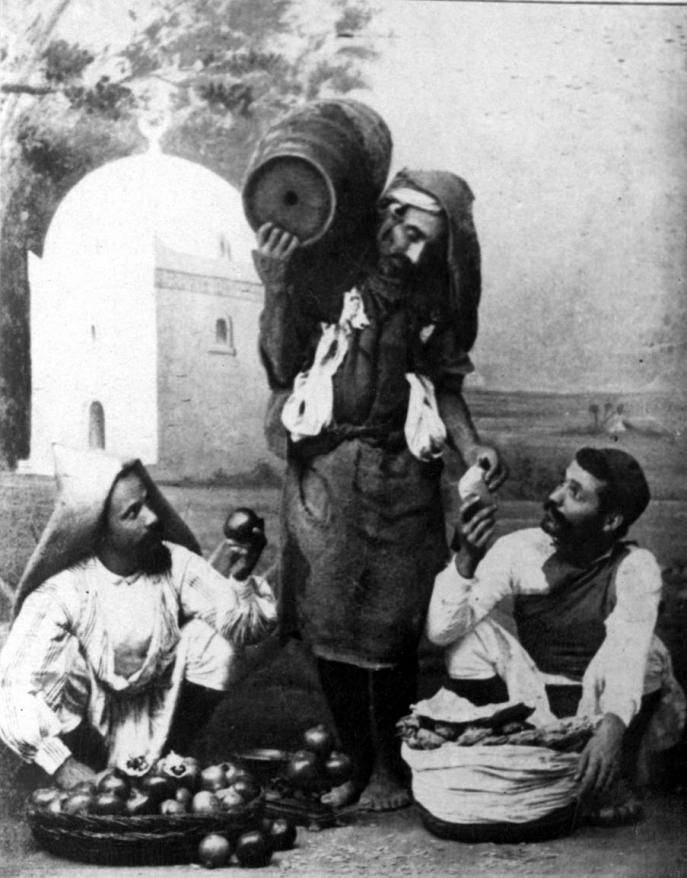

Afrique du Nord

L'Afrique du Nord française abrite une importante population juive à cette époque (Maroc : 230 000, Algérie : 130 000 et Tunisie : 80 000). Dans le courant des années trente, les Juifs d'Afrique du Nord doivent faire face à une résurgence de l'antisémitisme, émanant principalement des colons européens. De nombreux colons sont attirés par la rhétorique d'hommes politiques ouvertement antisémites, qui cherchent à maintenir les Juifs d'Algérie à l'écart de la politique et de l'économie. Les mouvements d'extrême droite comme l'Action française, le Parti populaire français (PPF) et les Croix-de-Feu sont alors en plein essor. En août 1934, au cours d'un acte de violence rare perpétré par la population musulmane, les colons poussent les musulmans à lancer un pogrom à Constantine (Algérie), qui entraîne la mort de 25 Juifs. La Libye, colonie italienne depuis 1911, abrite une population juive de 30 000 personnes, établies pour la plupart à Tripoli et à Benghazi. En règle générale, les lois raciales italiennes de 1938 ont peu de répercussions en Libye jusqu'en 1940, en partie grâce à l'attitude du gouverneur italien Italo Balbo.