Yad Vashem en YouTube

Archivo de Yad Vashem, 4613/413

Archivo de Yad Vashem, 1817

Archivo de Yad Vashem 1729

Archivo de Yad Vashem 4613/329

Archivo de Yad Vashem 4613/1105

Tercero a la izquierda está Into Shymshi, que entregó la foto y al frente en uniforme y gorra , David Matzisat, un kapo judío

Archivo de Yad Vashem 5535/3

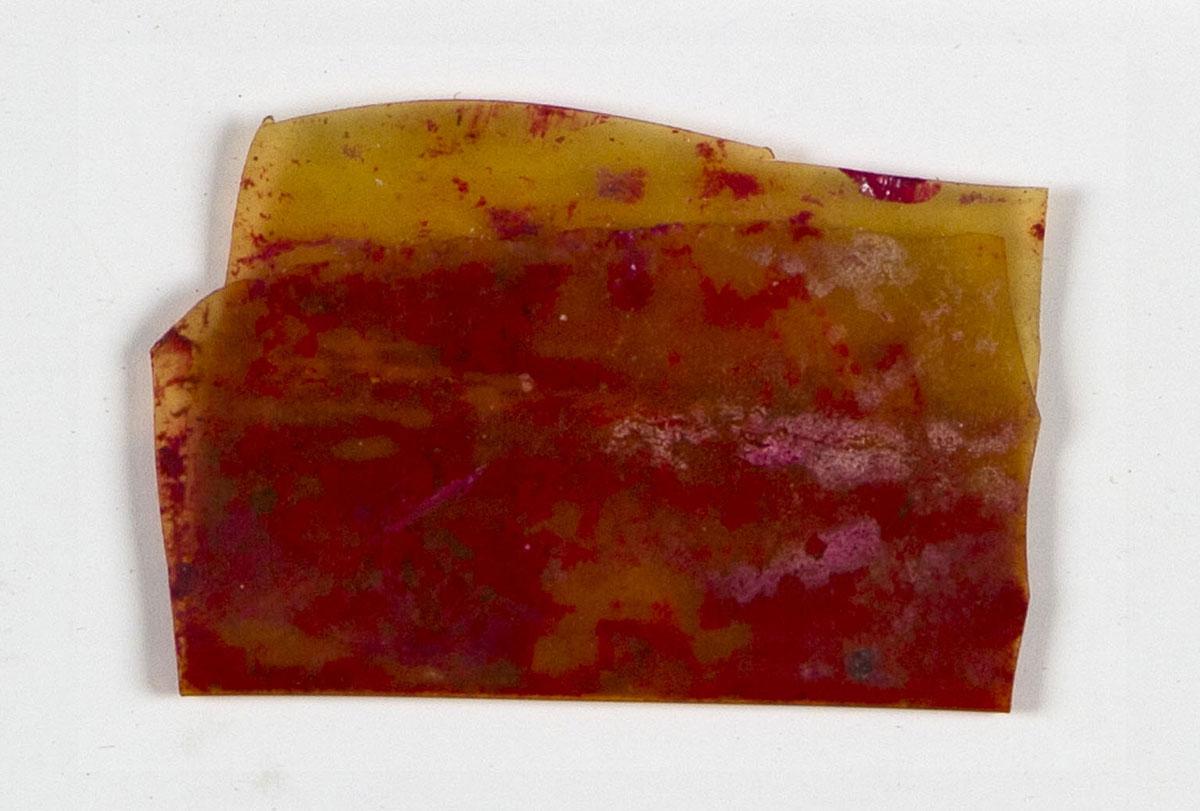

Rosa Sperling y su hija Miriam de Cracovia fueron expulsadas al campo de Plaszow. En el otoño de 1944 fueron deportadas a Auschwitz. A lo largo de su aprisionamiento -en Plaszow, Auschwitz, Ravensbrueck y Malchow- guardaron un pequeño trozo de colorete con el que creaban una ilusión de salubridad y vitalidad cada vez que se realizaban selecciones. Guardaban el colorete en las palmas de las manos. En enero de 1945 fueron conducidas en una "marcha de la muerte" hasta Ravensbrueck. De allí fueron trasladadas a Malchow y a otros campos hasta que fueron liberadas por el Ejército Rojo.

Colección de objetos de Yad Vashem

Donado por la Asociación de Cracovianos en Israel

Colección de objetos de Yad Vashem

Donación de Moshé Winterter - Ben Dov (z"l), Bnei Brak, Israel

Fue quitado al guardia por uno de los soldados británicos que liberaron el campamento

Colección de objetos de Yad Vashem

Prestado por Bruce Webb, Sidcup, Kent, Inglaterra, hijo del soldado mencionado

Colección del Museo de Arte de Yad Vashem

Obsequio de Mary Simenhoff, Sudáfrica

Colección del Museo de Arte de Yad Vashem

Colección del Museo de Arte de Yad Vashem, Jerusalén

Obsequio de C. Landmann, Zurich

Colección del Museo de Arte de Yad Vashem

La estructura jerárquica de los campos de concentración y trabajo fue establecida de acuerdo al sistema creado en el campo de Dachau. Al frente del campo estaba el «Lagerkommandant» y bajo su mando un equipo de oficiales de bajo rango. Uno de ellos estaba a cargo del campo de prisioneros, después haber pasado una etapa de entrenamiento. Supervisores y encargados de todo tipo estaban subordinados a la comandancia.

Un sistema jerárquico paralelo estaba compuesto de prisioneros. Los encargados o supervisores (Kapos) eran la élite del campo, una élite temida y envidiada. Entre los kapos judíos hubo aquellos que intentaron mejorar la situación de sus correligionarios, aunque no faltaron quienes se ensañaron con ellos.

Cuando el prisionero arribaba al campamento, debía entregar su ropa y efectos personales, su cabello era rapado y recibía como vestimenta un uniforme a rayas de prisionero y un par de zuecos de madera.

La expectativa de vida en un campo de trabajos forzados era por lo común de algunos meses. Luego de ese tiempo el preso se convertía -en la jerga del campo- en un muselman, un ser humano en estado de completa extenuación y debilidad, de tal modo que apenas podía moverse y comunicarse.

«Yo soy el sobreviviente de turno, que apareció por casualidad...para relatar...del humo del crematorio, del olor a carne quemada...de las formaciones bajo los copos de nieve, del trabajo forzado letal, de la succión del tuétano de la vida, de la esperanza que no se acaba, del salvajismo de la bestia humana llamada hombre...»

Jorge Semprún, La escritura o la vida

Uno de los momentos más aterradores para los prisioneros era la formación (Appel) que se realizaba al amanecer o por la tarde, cuando los prisioneros regresaban del trabajo. Éstos, debían permanecer en posición de firmes, sin posibilidad de moverse, a menudo por varias horas a la intemperie.

La rutina en el campo estaba compuesta por una larga serie de órdenes y obligaciones, habitualmente dictadas a todos los prisioneros, unas pocas a algunos individuos, la mayoría conocidas y algunas imprevisibles.

Todas las fuezas del prisionero se invertían en superar las distintas etapas de esa rutina diaria: amanecer temprano, arreglo de la litera, formación, marcha al trabajo, labor extenuante, espera de la comida diaria -consistentente por lo general en una sopa insípida de algún vegetal y media hogaza de pan, alimentación insuficiente para quienes realizaban pesadas tareas- regreso al campo, formación vespertina y así sucesivamente.

En los campos de concentración y de trabajos forzados se realizaban actividades culturales, religiosas e incluso reuniones políticas clandestinas. En las obras que se conservaron, se ven reflejadas la vida y los sufrimientos de los prisioneros en el intento de preservar la identidad humana y judía. Esas creaciones son un testimonio directo y auténtico. Los diarios personales escritos sobre trozos de papel, los dibujos y grabados que pintan la vida en el campo, las joyas preparadas con alambres de cobre, la «Hagadá de Pésaj» manuscrita o la plegaria en la víspera del año nuevo, expresan la enorme fortaleza anímica de esos hombres y mujeres extenuados, hambrientos que trataron de aferrarse a la creatividad al final de un día agotador. En la rutina del campo de concentración y trabajo, los prisioneros demostraron heroísmo e imaginación en su intento de preservar no sólo la vida, sino su condición humana y los valores morales básicos expresados en el compañerismo y la solidaridad al prójimo.